DIE WEITERENTWICKLUNG DES LERNENS IM BERUFLICHEN KONTEXT LÄSST SICH ALS FORTSCHREITENDER PROZESS DER EINSWERDUNG VON ARBEITEN UND LERNEN BESCHREIBEN.

Traditionell wurden Arbeiten und Lernen weithin separiert, u.a. hinsichtlich der Zeiten und der Orte. Und viele Elemente dieses Paradigmas prägen noch immer Learning & Development, z.B. die Separierung von Zuständigkeiten, Kennzahlen oder Budgets für einerseits die Arbeit und für andererseits das Lernen.

Mit den digitalen Möglichkeiten ging die Miniaturisierung von Lerneinheiten (“nuggets”, “snackable content”) einher, die ad hoc in den Arbeitsprozess integriert werden sollten, insbesondere um ein Lernen im Augenblick persönlich und situativ empfundener Relevanz zu ermöglichen (“learning on demand”). Letztlich müssen wir uns eingestehen, dass die erhoffte Wirkung dessen bis dato weithin ausgeblieben ist.

Nun zeichnet sich ein dritter Schritt ab, der stärker einlöst, was immer wieder gefordert und dennoch bislang ausgeblieben ist: Lernen und Arbeiten unauflöslich zusammen zu denken. Also Lernen nicht mehr als “Hineinquetschen” von kleinen Einheiten in den Arbeitsprozess. Sondern eine Vorstellung, die das der Arbeit inhärente Lernpotential zum Ausgang nimmt und versucht, dieses Lernpotential der Arbeit - insbesondere ihrer Herausforderungen und Begegnungen - zu vergrößern, es allen Beteiligten bewusst zu machen und es tatsächlich bestmöglich zu nutzen.

Damit kommt “lern-reiche” Arbeit in den Fokus - “learning-rich work”, die bewusst gestaltet wird:

Crafting Learning-Rich Work ist die bewusste Gestaltung von Arbeit mit der Intention, zielgerichtetes Lernen und kontinuierliche Weiterentwicklung durch die Arbeit selbst bestmöglich sicherzustellen.

Insofern die Freiheitsgrade zur konkreten Ausgestaltung der eigenen Rolle und Arbeitsweise für viele Mitarbeitende immer weiter steigen (und damit auch selbst zur Herausforderung werden), weist das “Crafting” darauf hin, dass diese Gestaltung von Learning-Rich Work nicht zuletzt durch Mitarbeitende und vor allem ganze Teams selbst erfolgen wird, unterstützt durch L&D-Verantwortliche.

Wir bei Lernhacks sind überzeugt, dass dieser Ansatz ein immenses Potential hat und die bewusste Mit-Gestaltung von Learning-Rich Work zukünftig eine der wesentlichen Aufgaben heutiger Personalentwicklungsabteilungen sein wird.

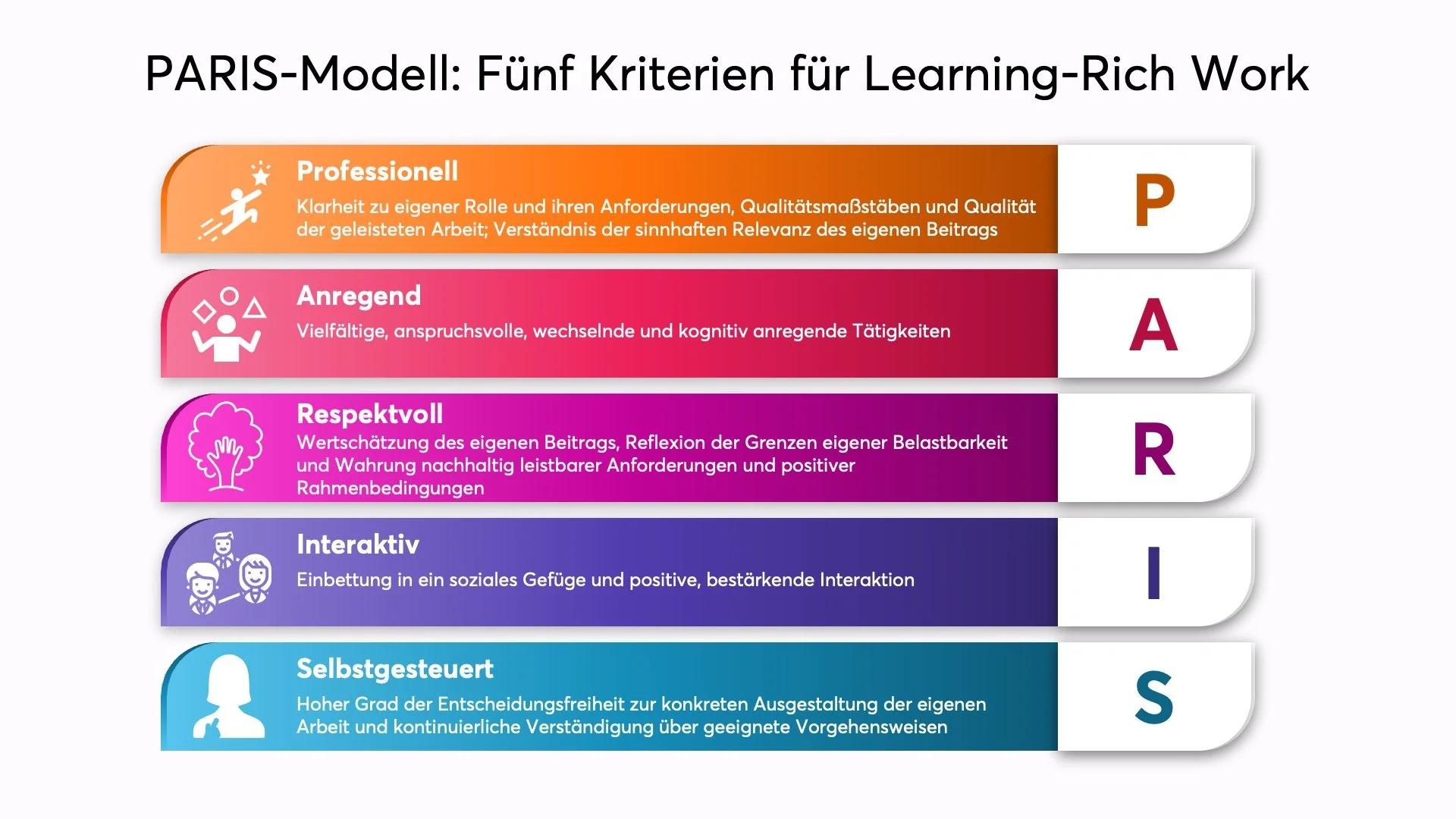

Das PARIS-Modell soll dazu dienen,

Die Gestaltung einer lernförderlichen Arbeit in diesem Sinne in die Learning-Strategie der Organisation zu integrieren,

MA und insbesondere FK für die Möglichkeiten und Chancen von Learning-Rich Work zu sensibilisieren,

Rollen, Tätigkeiten und Arbeitsumgebungen von MA / FK im Hinblick auf den Grad der Ermöglichung von Learning-Rich Work zu betrachten,

Entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, also die bewusste Weiterentwicklung von Rollen, Tätigkeiten und Arbeitsumgebungen zur Stärkung von Learning-Rich Work anzuregen. Am besten durch die MA / FK / Teams selbst.

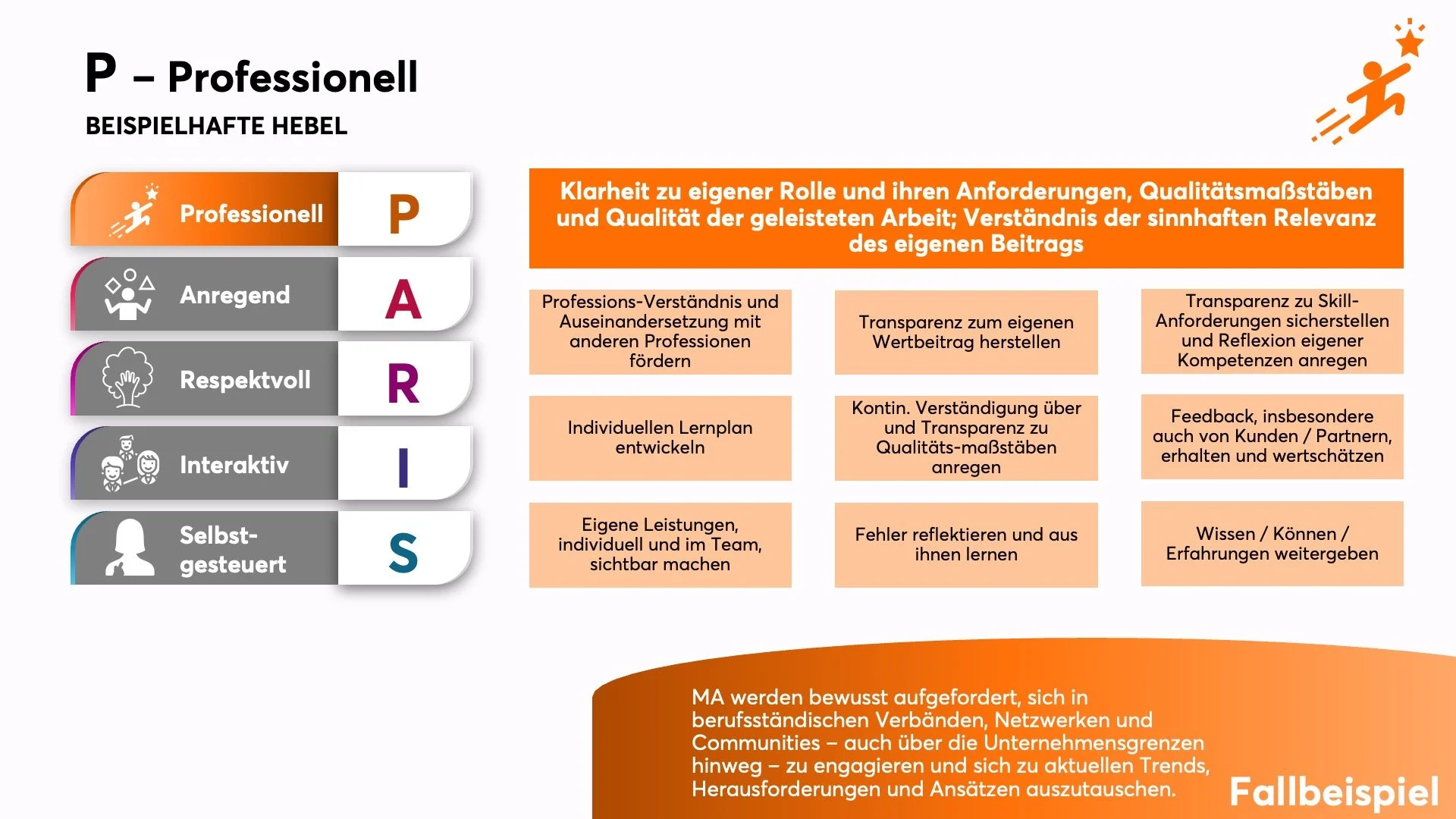

Jeder einzelnen Dimension des Modell ordnen wir beispielhafte Hebel zur konkreten Umsetzung zu und sammeln konkrete Beispiele, wie eine solche Gestaltung der Dimension im Alltag aussehen kann. Hier exemplarisch für das “P” aus PARIS, die Dimension “professionell”:

In diese Richtung gehende Gedanken waren im 70:20:10-Modell immer enthalten. Während sich 70:20:10 aber als Beschreibung eines ohnehin sich vollziehenden Musters (“So lernen wir einfach: rund 70% durch die Arbeit selbst”) verstand, geht “crafting learning-rich work” hierüber hinaus und zeigt auf, wie das Lernpotential der Arbeit, ihrer Herausforderungen und Begegnungen bewusst gestaltet und damit optimiert und nutzbar gemacht werden kann.

Ein Beispiel für diese bewusste Umgestaltung von Arbeit zur Stärkung des ihr innewohnenden Lernpotentials wäre:

In einem Call-Center werden die Zuständigkeiten zwischen First- und Second-Level-Support neu verteilt: MA im First-Level-Support sollen bewusst auch weitergehende und komplexere Anfragen eigenständig betreuen / lösen, um hieran zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Sharon K. Parker und Gwenith G. Fisher haben das Konzept inspirierend beschrieben und dabei das Potential von Learning-Rich Work nicht nur für die Entfaltung und Sicherstellung der notwendigen Zukunftsqualifikationen herausgestellt, sondern auch die Chancen für angrenzende Themen beleuchtet (u.a. mittelfristiges Workforce Planning und berufliches Gesundheitsmanagement in Anbetracht einer älter werdenden Belegschaft).

Auf der Grundlage dieser Vorüberlegungen haben wir bei Lernhacks einen eigenen Ansatz entwickelt, den wir “crafting learning-rich work” nennen und dessen Grundlage ein Modell von fünf wesentlichen Dimensionen von Learning-Rich Work ist.

Mit dem so entstehenden PARIS-Ansatz möchten wir seitens Lernhacks zukünftig Klient:innen dabei unterstützen, “New Work” und “New Learning” zusammenzubringen und MA / FK / Teams anzuregen, ihre Arbeit so zu gestalten, dass sie mit ihr und durch sie kontinuierlich wachsen und lernen können.